武威公路事业发展中心:传薪火以明道 承精神而自强

长路如歌,也是铺展在大地上的精神诗行,从茶马古道的驼铃声声到现代公路的车流如织,公路的形态变迁不仅记录着人类征服空间的技术突破,更是承载着集体记忆、价值观念与文明理想的精神走廊。长路延伸处,总生长着比路基更坚韧的精神根系。“公路精神不是口号,而是一种‘基因’——它藏在乌鞘岭的每一个雪季中,刻在戈壁风沙磨砺的养路机械上,更流淌在千万公路人的血脉中。”

拓路者的星辰大海:

在夯土扬尘中淬炼精神路基

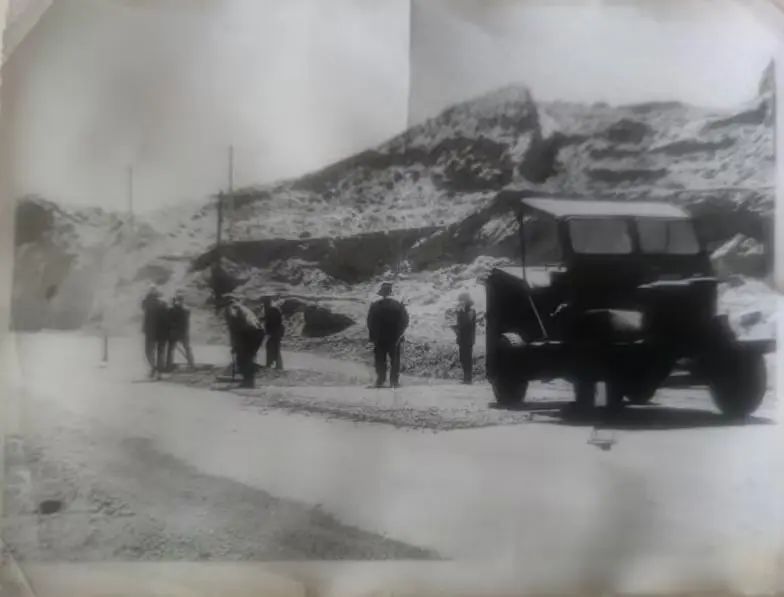

关山重重路漫漫,攻坚克难勇争先。几十年前,武威公路建设的第一代养路人扛着扁担、箩筐、洋镐加铁锨,在简陋到极致的工作条件下,恶劣到近乎难以生存的环境下,扁担压弯的脊背担起砂石,铁锨翻起坚硬的冻土,他们以血肉之躯叩击大地,筑起通往远方的道路。在海拔3000米的乌鞘岭,他们用冻裂的手掌拌合沥青,脚踩60℃的炒盘时,布鞋与皮肉粘连的疼痛,化作里程碑上的第一笔刻痕;在荒无人烟的道班,马上要成为父亲的男人挥着铁锹,金属与石头碰撞的声音,替代了婴儿的第一声啼哭;有人连续鏖战无数个日夜,当混着汗水的水泥在黎明前凝固,佝偻的背影成为永不褪色的路标。那些被风沙磨穿的草帽、被雨雪浸透的账本、被岁月包浆的铁锹,构成了最朴素的精神图腾。如今,每一条公路,都镌刻着武威公路人艰苦奋斗的足迹;每一个里程碑,都记载着武威公路人坚守担当的故事。

传承者的时代答卷:

在机械轰鸣中延续精神谱系

时光流转,当智能摊铺设备碾过先辈们曾用双脚丈量的土地,新时代的公路人,从先辈们手中接过公路事业的接力棒。他们追寻着先辈们的脚步,更加笃定,也更加坚信。在这条路上,书写着一个又一个感人的公路故事。乌鞘岭上的风雪中,身着橘色工装的养护工人在零下20℃的严寒中连夜除雪。他们的身影与第一代公路建设者们挥舞铁镐的形象重叠,历史的回响在此刻清晰可闻。G312线的大雨里,公路人冲锋在前、昼夜无休,挖掘机的灯光与当年道班的马灯遥相辉映,无声讲述着坚守。当扫路机替代竹扫帚,装载机代替人力搬运,智能化设备让油路铺筑不再困难。但机械轰鸣声中,传承从未断绝。烈日下、风雨中,冰雪路上,是坚守在路上的橘色,无声地抚慰着车水马龙繁荣。风一程,雨一程,风雨兼程踏歌行,公路人的精神传承,从未止息于岁月长河,而是在一代代人的坚守中愈发鲜活。

奋斗路的全新体现:

在文化空间中重构精神坐标

先辈们的精神在传承中延续,也被一一找寻并记录。2024年,武威公路文化室正式建成,自此,公路精神文化之路上,多了一个连接过去与未来的窗口。走进这个小小的空间,有厚重的历史,也有科技的创新。各单元层层递进、逻辑严密,系统勾勒出武威公路发展的历史脉络与时代风貌。一幅幅珍贵的照片、一件件陈旧的工具,无声地讲述着公路人精神的诞生与传承。它是对过去的回顾,更是对未来的展望。当精神文明化作文创产品上标志性的图文,当大家用镜头展示的“公路的变迁”,用故事讲述奋斗的艰辛,文化传承已在悄然发生。四通八达的道路,不仅编织着地理经纬,更在每个人的心路上绣出文明的花纹。车轮与脚步丈量的何止是里程,更是从铺路石到精神碑的文明进程。

公路文化与精神文明创建的深度融合,正在书写新时代“道路通向文明”的生动实践。从夯土古道到智慧公路,变的是技术形态,不变的是以路载道、以文化人的价值追求。

面向未来,武威公路事业发展中心将继续在守正创新中持续探索,深耕厚植新时代群众性精神文明创建,让文化“软实力”融入公路人的精神追求中,铺就坚实的精神路基。成为推动公路养护事业高质量发展的“硬支撑”。

甘公网安备62060202000447号

甘公网安备62060202000447号